「あれ?これってインフルエンザ?それともコロナ…?」

発熱や咳、だるさなど、インフルエンザと新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、症状がとてもよく似ていますよね。特に、小さなお子さんがいるご家庭では、「どちらの病気か見分けがつかない」「病院に行くべきか、家で様子を見るべきか迷う」といった不安を抱えているママ・パパも多いのではないでしょうか。私も3姉妹の母として、子どもの体調不良にはいつも神経を尖らせています。

インフルエンザもコロナも、適切な対処をすることで重症化を防ぐことができます。今回は、現役ママナースの私が、インフルエンザとコロナの症状の違い、家庭での見分け方のポイント、検査を受けるべきタイミング、そして重症化のサインや家庭でのケアについて、分かりやすく解説します。この情報が、皆さんの不安を少しでも和らげ、冷静な判断の一助となれば嬉しいです。

インフルエンザとコロナ、症状の「似ている点」と「異なる点」

まずは、それぞれの病気の主な症状を見ていきましょう。

似ている症状

- 発熱: どちらも高熱が出ることがあります。

- 咳: 乾いた咳や痰の絡む咳など、様々な咳が出ます。

- 倦怠感・だるさ: 全身の倦怠感や疲労感が強く出ることがあります。

- 頭痛・関節痛・筋肉痛: 体の節々が痛むことがあります。

- 喉の痛み: 喉の違和感や痛みを感じることがあります。

異なる症状(傾向)

| 症状の傾向 | インフルエンザ | 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) |

|---|---|---|

| 発熱 | 急激な高熱が多い | 比較的緩やかな発熱、微熱の場合も |

| 鼻水・鼻づまり | 比較的多い | 比較的少ない(ただし個人差あり) |

| 味覚・嗅覚障害 | まれ | 比較的多い(特に初期) |

| 下痢・嘔吐 | 子どもに多い | 成人にも見られることがある |

| 潜伏期間 | 1~4日 | 2~14日(平均5~7日) |

| 重症化 | 肺炎、脳症など | 肺炎、血栓症、多臓器不全など |

【ママナースからの補足】

あくまで「傾向」であり、個人差が非常に大きいです。特に小さなお子さんの場合、症状だけで見分けるのは非常に困難です。発熱や咳などの症状が出たら、まずは落ち着いて子どもの様子をよく観察することが大切です。

家庭での見分け方と観察ポイント

症状だけで判断するのは難しいですが、家庭で観察できるポイントをいくつかご紹介します。

1. 症状の「出方」に注目

- インフルエンザ: 突然の高熱で発症することが多いです。「さっきまで元気だったのに、急にぐったりし始めた」といった場合は、インフルエンザの可能性も考えられます。

- コロナ: 比較的ゆっくりと症状が出始めることが多いです。微熱や倦怠感から始まり、徐々に咳や喉の痛みが出てくる、といった経過をたどることもあります。

2. 周囲の流行状況を確認

- 保育園や幼稚園、学校でインフルエンザやコロナが流行しているか、家族や身近な人に感染者がいないかを確認しましょう。流行状況は、どちらの病気かを判断する上で重要な情報になります。

3. 味覚・嗅覚の変化に注意

- 「ご飯の味がしない」「匂いが分からない」といった訴えがあれば、コロナの可能性が高まります。ただし、小さなお子さんの場合は、自分で症状を伝えられないこともあります。

4. 呼吸の状態をよく観察

- 呼吸が速い、苦しそう、肩で息をしている、ゼーゼー・ヒューヒューといった呼吸音が聞こえる場合は、肺炎などの重症化のサインかもしれません。すぐに医療機関を受診しましょう。

検査を受けるべきタイミングと医療機関の受診目安

「いつ病院に行けばいいの?」「検査は必要?」と迷うこともありますよね。以下の目安を参考にしてください。

検査を受けるべきタイミング

- 発熱や咳などの症状がある場合: 特に、周囲に感染者がいる場合や、重症化リスクのある方(高齢者、基礎疾患のある方、乳幼児など)と接触があった場合は、早めに検査を検討しましょう。

- 症状が出てから24時間~48時間以内: インフルエンザの検査は、発症から時間が経ちすぎると正確な結果が出にくいことがあります。早めの受診が推奨されます。

- 医療機関の指示に従う: 発熱外来や地域の相談窓口に電話で相談し、指示に従って受診・検査を行いましょう。

医療機関の受診目安

- ぐったりしている、意識が朦朧としている

- 呼吸が苦しそう、唇が紫色になっている

- 水分が摂れない、おしっこが出ない

- けいれんを起こした

- 症状が改善せず、悪化している

- 基礎疾患がある、免疫力が低下している

- 生後3ヶ月未満の乳児で発熱がある

これらの症状が見られる場合は、迷わず救急車を呼ぶか、すぐに医療機関を受診してください。

家庭でのケアと予防策

家庭でのケア

- 安静にする: 十分な休息をとり、無理をさせないようにしましょう。

- 水分補給: 脱水症状を防ぐため、こまめに水分を摂らせましょう。経口補水液なども有効です。

- 食事: 消化の良いもの、食べやすいものを少量ずつ与えましょう。

- 室温・湿度管理: 快適な室温(20~25℃)と湿度(50~60%)を保ちましょう。

- 解熱剤の使用: 発熱でつらそうな場合は、医師の指示に従って解熱剤を使用しましょう。

予防策

- 手洗い・うがい: 外出後や食事の前には、石鹸で丁寧に手洗い・うがいをしましょう。

- マスクの着用: 症状がある場合は、周囲への感染拡大を防ぐためにマスクを着用しましょう。

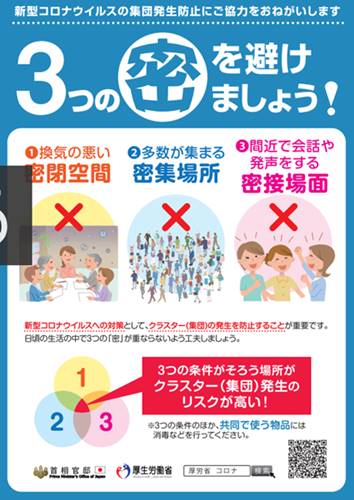

- 換気: 定期的に部屋の換気を行いましょう。

- 予防接種: インフルエンザワクチンや新型コロナワクチンは、重症化予防に有効です。接種を検討しましょう。

- バランスの取れた食事と十分な睡眠: 免疫力を高めるために、日頃から規則正しい生活を心がけましょう。

まとめ:不安な時は、一人で抱え込まずに相談を

インフルエンザとコロナ、どちらも心配な感染症ですが、症状の特徴や対処法を知っておくことで、いざという時に冷静に対応できます。特に小さなお子さんの体調不良は、ママ・パパにとって大きな不安ですよね。

もし不安な時は、一人で抱え込まずに、かかりつけ医や地域の相談窓口に相談してください。私たちママナースも、皆さんの子育てを心から応援しています。日頃からできる予防策をしっかり行い、元気に過ごしましょうね!