「ただいまー…」

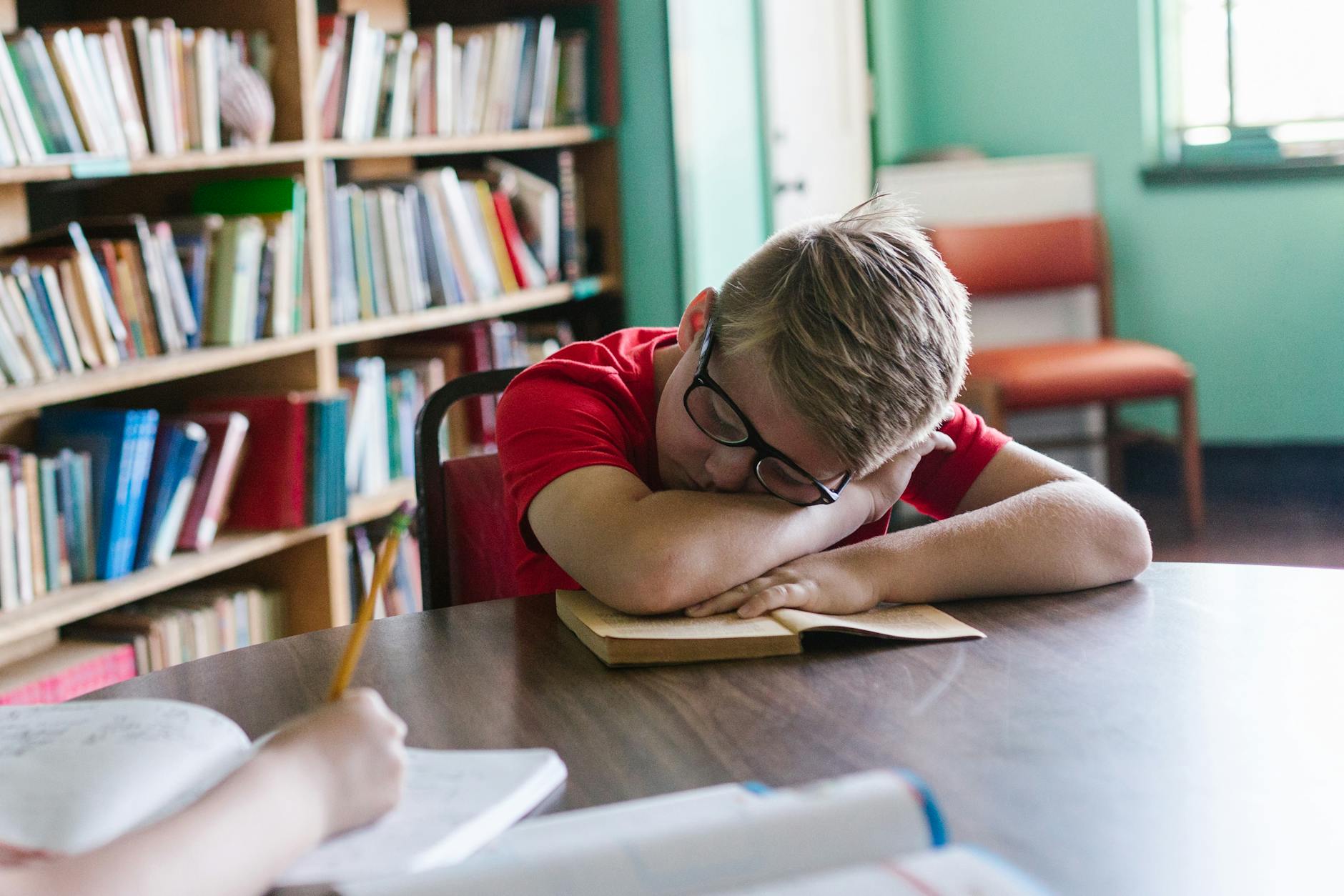

玄関を開けて入ってきた我が子の顔が、なんだかどんより曇ってる。

「学校どうだった?」って聞いても、「…疲れた」と力ない返事。

あんなにピカピカのランドセルを嬉しそうに背負って行ったのに…どうしちゃったんだろう?

新一年生のママ・パパ、そんなお子さんの様子に、胸がザワザワしていませんか?

新学期が始まって数週間。ここ湘南の地域でも、新しい環境に慣れようと一生懸命頑張っている子どもたちの、小さなSOSが聞こえてくる頃かもしれません。

こんにちは!3姉妹の母で現役看護師、「こそだて部」の皐月です。

我が家の娘たちも、一年生の4月は、まるで別人みたいに疲れて帰ってきたり、急に甘えん坊になったり…「大丈夫かな?」と心配した記憶があります。

子どもの「疲れた」という言葉。それは、単に体が疲れているだけではなく、新しい環境に適応しようと、心も体もフル回転で頑張っている証拠であり、時には「ちょっと限界かも…」というSOSサインでもあるんです。

今日は、

- なぜ新一年生は、目に見えない疲れを溜めやすいのか?

- 「疲れた」以外にもある!見逃したくない”心と体”のサイン【チェックリスト】

- 親だからできる!子どものSOSに寄り添う【最高の”処方箋”5つ】

- 心配しすぎないで。でも、相談の目安も知っておこう

について、現役看護師としての視点(ストレスが心身に与える影響など)も踏まえながら、具体的にお伝えします。

この記事が、頑張るお子さんと、それを見守るあなたの心を、そっと軽くするお手伝いができれば嬉しいです。

ピカピカの一年生、実は「見えない疲れ」と戦っている!?

大人だって、新しい職場や環境に移れば、どっと疲れますよね。子どもにとっては、小学校入学はそれ以上の大変化! 目には見えにくいけれど、こんなにたくさんのエネルギーを使っているんです。

- 常にアンテナ全開!【緊張感】: 新しい教室、先生、友達、ルール…全てが初めてで、常に周りに気を配り、状況を把握しようと神経を使っています。

- 頭の中はフル回転!【情報処理】: 授業の内容、先生の話、友達の名前、持ち物の場所…大量の新しい情報を処理し、覚えようと脳が頑張っています。

- 人間関係もエネルギー消費!【社会的努力】: 新しい友達との距離感を測ったり、仲間に入ろうとしたり、集団行動に合わせようとしたり…気遣いも必要です。

- 感情のコントロール!【精神的疲労】: 「本当はママに会いたい」「これが嫌だな」という気持ちを抑えたり、反対に興奮しすぎないようにしたり…感情の波を自分で調整しようと頑張っています。

- 意外と体力も消耗!【身体的負荷】: 長時間座っている、重いランドセルを背負って歩く、慣れないトイレを使う…些細なことでも、積み重なれば疲労に。

これだけの負荷がかかれば、「疲れた…」と感じるのは当然のこと。むしろ、一生懸命、新しい世界に適応しようと頑張っている証拠なんだ、とまずは理解してあげたいですね。

「疲れた」だけじゃない!見逃したくない”心と体”のサイン【チェックリスト】

「疲れた」と直接言わなくても、心や体にサインが出ていることがあります。「あれ?最近ちょっと様子が違うな」と感じたら、チェックしてみてください。

- 【心のサイン】

- イライラ・不機嫌: ちょっとしたことで怒りっぽくなる。

- 涙もろくなる: すぐにメソメソしたり、感情の起伏が激しくなったりする。

- 甘え・赤ちゃん返り: 急に抱っこを求めてきたり、指しゃぶりなどが始まったりする。

- 癇癪: 家に帰ってきてから、些細なことで大爆発する。

- 口数が減る・ぼーっとしている: 元気がなく、上の空なことが多い。

- 「行きたくない」と言う: 朝、ぐずったり、登校を嫌がったりする。(→こちらの記事も参考に![※登校しぶり記事への内部リンク想定])

- 【体のサイン】

- 寝つきが悪い・夜泣き・朝起きられない: 睡眠の質が低下している。

- 食欲がない(または食べすぎる): 食欲に変化が見られる。

- 「お腹が痛い」「頭が痛い」: 他に明らかな原因がないのに、体の不調を訴える。(ただし、本当に病気の可能性もあるので注意は必要!)

- だるそう・元気がない: 以前より疲れやすく、遊びたがらない。

- 爪噛み・まばたきが増えるなどの癖: 無意識のストレスサイン。

皐月’s Point: これら全てがストレスサインとは限りませんが、入学前と比べて明らかな変化が見られたり、複数のサインが重なったりする場合は、「新しい環境で頑張りすぎて、心や体が疲れているのかも?」と考えて、丁寧に関わってあげるサインと捉えましょう。看護師としても、原因不明の体調不良の裏に心理的なストレスが隠れているケースは、子どもでも大人でもよく経験します。

SOSサインに気づいたら…親ができる最高の”寄り添い方”【5つの処方箋】

お子さんに疲れのサインが見られた時、親はどう寄り添ってあげるのが良いのでしょうか? 特効薬はありませんが、安心感を与えるための「処方箋」を5つご紹介します。

処方箋1:まずは「頑張ってるね」と”ねぎらい”の言葉【受容と承認】

一番大切なのは、子どもの頑張りを認め、大変な気持ちを受け止めてあげること。

- 声かけ例:

- 「毎日、新しいことばかりで緊張するよね。本当によく頑張ってるね!」

- 「そっか、今日は学校で疲れることがあったんだね。教えてくれてありがとう」

- 「疲れたって、正直に言ってくれて嬉しいよ。無理しなくていいんだよ」

- ポイント:

- 「なんで疲れてるの?」と原因を追求する前に、まず共感とねぎらいの言葉をかける。

- 頑張りを具体的に認めてあげる。(例:「朝、自分で起きて準備できたの、すごいね!」)

「自分の頑張りを見てくれている」「この気持ちを分かってくれる」と感じることが、子どもの心のエネルギーになります。

処方箋2:「安心基地」でエネルギーチャージ!【休息と安らぎ】

家は、子どもが心身ともにリラックスし、エネルギーを充電できる「安全基地」であることが重要です。

- 関わり方の工夫:

- 帰宅後は、まずゆっくり休息: 「宿題は?」「明日の準備は?」と矢継ぎ早に聞かず、まずはおやつを食べたり、ゴロゴロしたり、好きなことをして過ごす時間を優先する。

- 午後の予定は詰め込みすぎない: 入学当初は、習い事などをセーブしたり、お友達との約束も無理のない範囲にしたりするなど、休息時間を意識的に確保する。

- 質の高い睡眠: 早寝早起きを心がけ、寝る前のテレビやゲームは控えるなど、ぐっすり眠れる環境を整える。

- 物理的な心地よさ: 抱っこ、マッサージ、絵本の読み聞かせなど、親子の触れ合いを通して安心感を与える。

疲れた心と体を回復させるには、休息と安心できる環境が何より大切です。

処方箋3:話を”聴く”姿勢を大切に【傾聴】

子どもが話したい時に、いつでも話せる雰囲気を作っておきましょう。

- 関わり方の工夫:

- 詮索しない: 「何かあったんでしょ!?」「誰かに何かされたの!?」と問い詰めず、子どもが自ら話し出すのを待つ姿勢で。

- 「いつでも聞くよ」というメッセージ: 「もし何か話したくなったら、ママ(パパ)いつでも聞くからね」と伝えておく。

- 話してくれたら、最後まで聞く: 途中で口を挟んだり、アドバイスしたりせず、まずは「うんうん」「そうなんだね」と共感的に耳を傾ける。

- ポイント:

- 話すこと自体が、子どものストレス解消になることも。

- 親に話を聞いてもらえた、という経験が、信頼関係を深める。

処方箋4:スキンシップと”笑顔”の特効薬【愛情の再確認】

言葉にならない不安も、温かい触れ合いや笑顔が癒してくれます。

- 関わり方の工夫:

- 意識的にスキンシップを増やす: ハグ、手をつなぐ、頭をなでる、膝の上で絵本を読むなど。

- 目を合わせて、にっこり笑いかける: 親の穏やかな笑顔は、子どもの最高の安心材料。

- 短い時間でも、楽しい時間を共有する: 一緒に簡単なゲームをする、歌をうたう、くすぐりっこするなど、親子で笑い合える時間を作る。

- ポイント:

- 「あなたは大切だよ」「大好きだよ」というメッセージを、言葉以外でも伝える。

- 楽しい時間は、ストレスホルモンを減らす効果も期待できます。

処方箋5:生活リズムと”栄養”で土台を支える【生活習慣の見直し】

心と体は繋がっています。基本的な生活習慣が、ストレスへの抵抗力を支えます。

- 関わり方の工夫:

- 規則正しい生活: 休日も平日と大きく変わらない時間に寝起きするなど、生活リズムを安定させる。(特に最初の1ヶ月は意識すると◎)

- バランスの取れた食事: 好き嫌いはあっても、栄養バランスを意識した食事を心がける。特に、脳や神経の働きを助けるビタミンB群や、心を安定させるセロトニンの材料となるトリプトファン(乳製品、大豆製品、バナナなど)を意識するのも良いかもしれません。(看護師的視点!)

- 朝ごはんをしっかり食べる: 一日のエネルギー源であり、集中力にも影響します。

- ポイント:

- 体の調子が整うと、心の安定にも繋がりやすい。

- 無理のない範囲で、できることから見直してみましょう。

焦らないで!適応には個人差があることを忘れずに

これらのサインや対応策を知っておくことは大切ですが、一番忘れてはいけないのは、新しい環境への適応ペースは、子ども一人ひとり全く違うということ。

すぐにケロッと慣れてしまう子もいれば、数週間、数か月かかる子もいます。周りの子と比べて、「うちの子はまだ慣れない…」と焦る必要はありません。お子さん自身のペースを尊重し、長い目で見守ってあげてくださいね。

我が家の”お疲れ一年生”ケア体験談

我が家の次女は、どちらかというと慎重派。一年生の4月は、毎日のように帰宅すると無口になり、些細なことでメソメソ…。大好きだった外遊びも「疲れたから行かない」と言う日が多く、「これは、相当頑張って疲れてるんだな」と感じました。

その時期、私が意識したのは、とにかく「家では安心して、思い切り甘えられる時間を作る」こと。帰宅後は、宿題の話も明日の準備の話も後回し!まずはおやつを食べながら、彼女が好きなテレビを一緒に見たり、膝の上で絵本を読んだり…。「今日はこんなことがあったよ」とポツポツ話してくれる時は、ひたすら「うんうん」と聞きました。

特別なことはしていませんが、「ここは安心できる場所だよ」「頑張ってるの知ってるよ」というメッセージを送り続けたことで、彼女も少しずつエネルギーを回復し、GW明け頃には、笑顔で学校の話をしてくれる時間が増えていきました。

これは心配? 相談を考える目安

ほとんどの場合、これらの疲れやストレスサインは、時間が経つにつれて自然と落ち着いていきます。でも、

- 症状が数週間~1ヶ月以上続く、または悪化する

- 食欲不振や睡眠障害が深刻

- 学校を休みたがる日が続く

- 明らかに元気がなく、好きなことにも興味を示さない

- 「死にたい」など、深刻な言葉を発する

といった場合は、単なる適応期の疲れだけではない可能性も考えられます。無理せず、学校の先生(担任、養護教諭、スクールカウンセラー)、かかりつけの小児科医、地域の児童相談所や教育相談センターなどの専門機関に相談することを検討してください。早期の相談が、親子を救うこともあります。

まとめ:温かい”寄り添い”が、子どもの乗り越える力を育む

新一年生の「疲れた…」は、新しい世界で一生懸命頑張っている、キラキラした汗と涙の結晶。そのサインを見逃さず、「よく頑張ってるね」と温かく受け止め、安心できる居場所を用意してあげること。それが、親ができる最高のサポートです。

今日ご紹介した、

- ねぎらいの言葉

- 安心基地での休息

- 話を聴く姿勢

- スキンシップと笑顔

- 生活リズムと栄養

これらの「処方箋」を参考に、お子さんの心と体に優しく寄り添ってあげてください。

親の温かいサポートがあれば、子どもは必ず自分の力で乗り越え、また一歩、たくましく成長していきます。

「うちの子もこんなサインが…」「こんな風にケアしたら元気になりました!」など、あなたの経験談や工夫も、ぜひコメントで教えてくださいね。

頑張る新一年生と、それを見守る全てのパパママに、心からのエールを送ります!この記事が少しでもお役に立てたら、いいね!やシェアをお願いします。